3-Aubenas au fil de l'eau

AUBENAS

3-Aubenas au fil de l'eau

Facile

2h15

7,4km

+133m

-135m

Boucle

PR

Embarquer cet élément afin d'y avoir accès hors connexion

Tantôt cachée, tantôt apparente, parfois bruyante, l'eau est le fil conducteur de cette boucle de randonnée mais c'est aussi un élément intimement lié à l'histoire d'Aubenas.

Le nom d'Aubenas (du celte Albenate désignant « le lieu haut ») évoque la place forte médiévale perchée sur l’éperon calcaire dominant la rivière Ardèche. Le panorama depuis le belvédère de l'Airette témoigne de l'importance stratégique de ce site pour la surveillance de cette voie de passage entre le Rhône et le Massif Central, objet d’une lutte tenace entre les évêques de Viviers et du Puy pour la construction d'une place forte. L’évêque du Puy l’emporte et inféode cette nouvelle possession au baron de Montlaur. Entre le XIIe et le XVe siècle, les Montlaur érigent une forteresse, assurent la prospérité économique et sociale de la cité et affirment sa vocation commerciale en instaurant de nombreuses foires. Mais victime de sa position de hauteur, la ville souffre du manque d’hygiène lié à l’absence d’eau courante. Ce n’est qu'en 1863 qu'un projet d’adduction d’eau potable depuis Antraigues délivre les habitants de ce fléau.

Au quartier du Pont d'Aubenas, au pied du château, vous traversez le canal de Baza, vieux de 800 ans. Cet ouvrage de 5 km est un élément structurant la société albenassienne du XVe jusqu’à la fin du XXe siècle : il permet la valorisation agricole de la plaine et fournit l’énergie à l’artisanat du drap de laine liée à celle du cuir (moulins à foulon et à tanin) puis, à partir du XIXe siècle, de l’industrie florissante de la soie avec 15 moulinages encore bien remarquables au quartier Tartary.

Le nom d'Aubenas (du celte Albenate désignant « le lieu haut ») évoque la place forte médiévale perchée sur l’éperon calcaire dominant la rivière Ardèche. Le panorama depuis le belvédère de l'Airette témoigne de l'importance stratégique de ce site pour la surveillance de cette voie de passage entre le Rhône et le Massif Central, objet d’une lutte tenace entre les évêques de Viviers et du Puy pour la construction d'une place forte. L’évêque du Puy l’emporte et inféode cette nouvelle possession au baron de Montlaur. Entre le XIIe et le XVe siècle, les Montlaur érigent une forteresse, assurent la prospérité économique et sociale de la cité et affirment sa vocation commerciale en instaurant de nombreuses foires. Mais victime de sa position de hauteur, la ville souffre du manque d’hygiène lié à l’absence d’eau courante. Ce n’est qu'en 1863 qu'un projet d’adduction d’eau potable depuis Antraigues délivre les habitants de ce fléau.

Au quartier du Pont d'Aubenas, au pied du château, vous traversez le canal de Baza, vieux de 800 ans. Cet ouvrage de 5 km est un élément structurant la société albenassienne du XVe jusqu’à la fin du XXe siècle : il permet la valorisation agricole de la plaine et fournit l’énergie à l’artisanat du drap de laine liée à celle du cuir (moulins à foulon et à tanin) puis, à partir du XIXe siècle, de l’industrie florissante de la soie avec 15 moulinages encore bien remarquables au quartier Tartary.

Les 6 patrimoines à découvrir

Escaliers des Gibaux - Matthieu PARIS  Patrimoine bâti

Patrimoine bâtiEscaliers des Gibaux et aqueduc d'Aubenas

Ses escaliers monumentaux édifiés en grès local conduisent du chemin des Fontaines, commune d'Aubenas, au quartier des Gibaux à Labégude. La dimension de l'ouvrage, arpentant pas moins de 50 m de dénivelé en quelques 200 marches peut surprendre car ces deux quartiers ne sont guère importants et d'autres chemins bien plus aisés relient ces communes. Seulement voilà, c'est ici, sous les escaliers que passe la conduite d'eau potable alimentant la ville d'Aubenas. De là établir un lien entre la conduite et les escaliers il n'y a qu'un pas mais l'histoire ne le dit pas. Il est probable que les riverains aient obtenu le financement de ces marches en compensation des dommages occasionnées par le chantier sur les terrasses de culture.

Il faut dire que l’enjeu de cet aqueduc était de taille. Achevée le 23 juin 1863 sous la gouvernance du maire Jean MATHON, cet aménagement libéra la ville du manque d’eau (et d’hygiène) dont souffrait les habitants. Auparavant l'eau était puisée directement dans l'Ardèche et remontée à bras ou à dos d'âne jusqu'au bourg ou bien pompées des citernes enterrées sous les maisons. Souvent souillées par les déjections urbaines, l'eau des citernes occasionnaient maladies et épidémies. L'ouvrage, en majorité souterrain, permet l’adduction d'une eau potable depuis le captage de l'Espissard à Antraigues-sur-Volane jusqu'aux réservoirs d'Aubenas, sur environs 14 km, par gravité et le principe de vases communicants.

ouvrier sur l'escavatrice au tunnel du Roux, entre St-Cirgue et Montpezat en Ardéche - auteur inconnu  Transcévenole

Transcévenolela ligne ferroviaire Transcévenole

La voie verte emprunte ici sur 1,7 km le tracé d'une ancienne ligne de chemin de fer secondaire reliant Vogué à Lalevade-d’Ardèche (autrefois gare de Nieigles-Prades). Cette ligne mise en service à la fin du XIXe siècle ferme en 1988 -mais le transport de voyageur cesse dès 1969- et la gare de Lalevade-d'Ardèche sera, pendant la durée d'exploitation, restée un cul de sac ferroviaire.

Pourtant, en 1906, une loi déclare d'utilité publique une nouvelle ligne de Lalavade-d'Ardèche au Puy-en-Velay, dénommée "Transcévenole", pour désenclaver la région. Celle-ci doit franchir la bordure cévenole par un tracé audacieux nécessitant d’impressionnants ouvrages d'art : 12 viaducs et 35 tunnels, totalisant plus de 15 kilomètres sur les 89 km du parcours. Le chantier débute en 1911 mais il est suspendu dés 1914. Il ne reprend après la guerre que du côté Haute-Loire où la plateforme, les gares et les installations sont achevées. Finalement, le projet est définitivement abandonné en 1941. Côté ardéchois le seul ouvrage majeur réalisé est le tunnel du Roux, long de 3376 m, aujourd'hui routier et qui franchi la ligne de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée. La boucle hélicoïdale multiple sur quatre niveaux autour du volcan de la Gravenne de Montpezat sera restée à l'état d'ébauche.

ancienne roue de moulin sur le canal de Baza - Matthieu PARIS  Patrimoine historique et religieux

Patrimoine historique et religieuxcanal de Baza

Au pied du château serpente le canal de Baza, sur un linéaire de prés de 5 km à travers la plaine d'Ucel et d'Aubenas. Cet ouvrage en apparence modeste participe grandement à l'essor et au rayonnement d'Aubenas pendant près de 800 ans, se transformant au fil des âges.

Simple béalière alimentant au XIIIe siècle les moulins à farine du seigneur et des moines de l'abbaye de Mazan, l'ouvrage répond au nom de "canal de Baza" en 1421, dans l'acte d'inféodation passé entre Louis de Montlaur et son meunier. Il permet alors la valorisation agricole de la plaine et fournit l’énergie et l'eau utile à l’artisanat du drap de laine (moulins à foulon), liée à celle du cuir (bassin de trempage de l'écorce et moulins à tan). Ces activités s'intensifient au cours des XVIe et XVIIe siècles avec une augmentation du nombre de moulins qui engendrent des conflits autour des droits d'eau, entre artisans et arrosants. Au XVIIIe, siècle des Lumières, la production textile devient manufacturière et Aubenas travaille également le coton. Vient le XIXe siècle, qualifié d'"âge d'or des Cévennes" qui voit l'abandon des ces fibres au profit de l'industrie florissante de la soie. Les moulinages (usines de fil) se multiplient autour du canal, construits dans le prolongement l’un de l’autre pour profiter de l’eau, en particulier à Tartary. Vers 1880, face au besoins en énergie, le canal est recalibré et passe de 500 L à 3500 L/seconde à la prise d'eau, les mouliniers se structurent en syndicat qui affecte un éclusier chargé du stricte respect des droits d'eau.

L'activité moulinière s'éteint peu à peu à la fin du XXe siècles. Seuls trois moulinages sont encore en activités en 2000, plus aucun aujourd'hui. Certains turbinent et revendent l’énergie à EDF mais les frais d'entretien de ce monument exposent leur propriétaire à des soucis de rentabilités. L'eau sert avant tout à l'irrigation des vergers et des jardins qui demeurent.

plaque témoin de crue 1890 sur l'église de Pont d'Aubenas  Lac, fleuve, rivière, cascade

Lac, fleuve, rivière, cascadeCrues de l'Ardèche

Au passage devant l’église, remarquer la plaque métallique en chapeau de gendarme renversée, à gauche du porche. Elle témoigne du niveau de l’Ardèche atteint lors de la crue du 22 septembre 1890 : vous êtes ici à 8 mètres au-dessus du niveau d'étiage de la rivière.

Il s'agit d'une crue historique de références sur le bassin de la rivière Ardèche, qualifiée de millénale (dont l’occurrence est de 1000 ans), avec des niveaux d'eau jamais observés depuis. A Vallon-Pont-d'Arc, la rivière atteint 17,30 m au pont de Salavas et prés de 8000 m3/seconde. Le bilan est lourd : une cinquantaine de victimes, 28 ponts détruits et d'innombrables dégâts sur les cultures et habitations.

Si cette crue reste un record, le bassin de l’Ardèche est soumis à des épisodes de pluies intenses caractéristiques du monde méditerranéen et en particulier des Cévennes : les fameux "épisodes cévenols" qui s'abattent par flux de sud, lorsque la mer Méditerranée est encore chaude et que l'air chaud et humide est bloqué par un air plus froid en altitude. Il peut tomber en deux ou trois jours plus que la pluviométrie annuelle moyenne de la région Parisienne (650 mm/an). Le relief accidenté, les sols maigres et l'imperméabilité de la roche accentuent la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement qui gonflent les talwegs avec violence et soudaineté. Au Pont d'Aubenas, des crues plus récentes sont également gravées dans les mémoires : celle du 22 septembre 1992 (également connue pour la catastrophe de Vaison-la-Romaine) et, bien plus proche, celle du 19 septembre 2014.

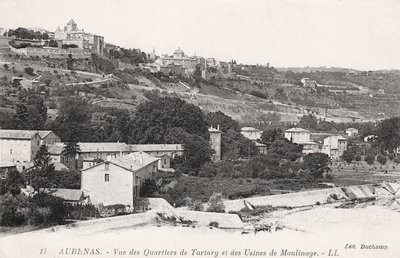

Quartier et usines de Tartary au pied d'Aubenas - Edition Duchamp  Patrimoine industriel

Patrimoine industrielMoulinages de Tartary

Au quartier de Tartary se concentre toute la puissance industrielle albenassienne du XIXe et XXe siècles : celle du moulinage de la soie qui supplante alors celle des draps de laine et de coton. Le moulinage est une étape dans la fabrication des étoffes de soie, entre la filature et le tissage, consistant à la fabrication de fil de soie "ouvré"(fini). Elle a lieu dans des établissements industriels spécifiques, appelés moulinages au sein desquels plusieurs fils de soie dit "grège" (fils très fins encore pourvus de leur colle naturelle) sont assemblés et torsadés sur eux même pour donner au fil son aspect, sa résistance et le disposer ainsi aux opérations de tissage.

Au XIXe siècle à Tartary, pas moins de 15 moulinages sont mues par la force hydraulique fournie par le canal de Baza, lequel est agrandi (passant du débit de 500 à 3500 L/seconde) pour les besoins énergétiques croissant de l'ère industrielle. En plus de ces moulinages se trouve un atelier de mécanique pour la confection et la réparation de leurs mécanismes. A la fin du XXe siècle ces moulinages cessent leur activité un à un, les derniers dans le quartier dans les années 1980 alors qu’ils travaillent des fils synthétiques.

vue depuis l'Airette vers la plaine de Pont d'Aubenas et les Hautes Cevennes - Simon BUGNON  Point de vue

Point de vueBelvédère de l'Airette

De cette position stratégique dominante, perché sur ce rocher calcaire, les seigneurs d’Aubenas gardaient l’axe commercial et chemin de pèlerinage ancestral conduisant au Puy (devenu Puy-en-Velay), depuis la vallée du Rhône ou le bas Languedoc.

L'origine du nom de "Airette" est discuté, mais cette place ne manque pas d'air les jours de Mistral. Ce vent du nord redoutable qui souffle en basse vallée du Rhône et dans les régions adjacentes abaisse fortement les températures l'hiver. A telle point que la façade nord de certaines maisons donnant sur la Route de Vals ont adopté le double fenestrage, ancêtre du double vitrage.

Sous la place se trouve un des deux réservoirs d'eau potable du réseau originel d'adduction d'eau potable créé au milieu du XIXe siècle par Jean Mathon et toujours en service.

Amis de la Terre, notez que ce belvédère est classé au patrimoine de l'UNESCO au regard de son intérêt géologique, dans le cadre du Géopark des Monts d'Ardèche. En effet

le panorama permet de balayer d'un seul point 300 millions d'années de la vie de la planète, caractérisés par trois grands ensembles différents : les terrains cristallins (derniers plans vers le Nord), les terrains sédimentaires du Trias (premiers reliefs vers le Nord), Jurassique et Crétacé (vers l'Est et le Sud), et les terrains volcaniques qui ont percés ces ensembles (massifs du Coiron et des Hautes Cévennes).

Description

- (AUBENAS) BOSSUET : Départ du panneau info rando place de Bossuet, bénéficiant de plusieurs parkings à proximité (Belvédère ; Bourgneuf). Remonter la rue des Réservoirs, dépasser le carrefour « ST ANTOINE»

et atteindre le poteau « Constantine » (antenne).

et atteindre le poteau « Constantine » (antenne). - CONSTANTINE

: quitter la route principale pour prendre à droite la voie goudronnée dite chemin des fontaines, en direction de « les Gibaux ». C’est sous cette petite route plane que circule l'aqueduc souterrain assurant jadis l’adduction d’eau potable d’Aubenas. Suivre le chemin des fontaines sur 1,6 km, jusqu'au bout (cul de sac).

: quitter la route principale pour prendre à droite la voie goudronnée dite chemin des fontaines, en direction de « les Gibaux ». C’est sous cette petite route plane que circule l'aqueduc souterrain assurant jadis l’adduction d’eau potable d’Aubenas. Suivre le chemin des fontaines sur 1,6 km, jusqu'au bout (cul de sac). - Lorsque le goudron disparait, prendre à gauche dans le bois et descendre les marches d’escaliers monumentales. Des points de vue vers le nord, dans l’axe de la vallée de la Volane, permet d'appréhender le tracé de l’aqueduc souterrain. Au bas des marches, partir sur votre gauche pour rejoindre à quelques pas le poteau « Les Gibaux »

- LES GIBAUX

: Partir en direction de « la Temple » pour traverser le pont puis bifurquer à droite après le Bar. La route enjambe la N 102 et rejoint le carrefour « La Temple ».

: Partir en direction de « la Temple » pour traverser le pont puis bifurquer à droite après le Bar. La route enjambe la N 102 et rejoint le carrefour « La Temple ». - LA TEMPLE

: prendre à droite la Via Ardèche (voie verte) qui plonge dans un ravin ombragé et empreinte sur 1,7 km le tracé d’une ancienne ligne de chemin de fer. Au bout de la voie verte, suivre tout droit la rue du four puis descendre la rue de la Dalmette. Au grand carrefour, traverser à gauche pour longer l’enceinte du collège.

: prendre à droite la Via Ardèche (voie verte) qui plonge dans un ravin ombragé et empreinte sur 1,7 km le tracé d’une ancienne ligne de chemin de fer. Au bout de la voie verte, suivre tout droit la rue du four puis descendre la rue de la Dalmette. Au grand carrefour, traverser à gauche pour longer l’enceinte du collège. - Devant les tennis couverts, traverser l’avenue de Roqua et par le passage piétonnier, rejoindre la rue de l’église et la descendre. Cette rue aménagée en piste cyclable enjambe le canal de Baza, longe d'anciens moulinages (usines de soie), l'église (remarquer la plaque de crue) et atteint le carrefour « Pont d’Aubenas ».

- PONT D’AUBENAS

: Au pont, traverser le faubourg Jean Mathon pour prendre les Quais de l’Ardèche en direction de « l’Airette ». Poursuivre sur le chemin du gaz pour rejoindre la rue de Tartary. La suivre à gauche jusqu'au quartier de Tartary où se concentrent d'anciens moulinages de soie. Dépasser la première usine et prendre à droite la rue des Usines. A partir d’ici, il vous faudra grimper 100 m de dénivelé pour accéder au bourg historique. Peu après le passage souterrain, la monté s’effectue par un chemin ancestral dit Chemin des Ânes puis des escaliers.

: Au pont, traverser le faubourg Jean Mathon pour prendre les Quais de l’Ardèche en direction de « l’Airette ». Poursuivre sur le chemin du gaz pour rejoindre la rue de Tartary. La suivre à gauche jusqu'au quartier de Tartary où se concentrent d'anciens moulinages de soie. Dépasser la première usine et prendre à droite la rue des Usines. A partir d’ici, il vous faudra grimper 100 m de dénivelé pour accéder au bourg historique. Peu après le passage souterrain, la monté s’effectue par un chemin ancestral dit Chemin des Ânes puis des escaliers. - Arrivés sur la route, la remonter sur 50 m puis traverser pour prendre l’escalier qui conduit, par la rue de l'Airette, au carrefour du même nom.

- L’AIRETTE

: après avoir contemplé la vue depuis le belvédère aménagé, descendre la Route de Vals, jalonnée de drapeaux. Au pied des tours nord, grimper à gauche la Rampe du Château. Elle se prolonge à gauche par une rue piétonne pavée qui débouche sur la place de l’hôtel de ville. A l’extrémité nord de la place, derrière la halle, descendre la rue Jourdan, puis la Place du 14 Juillet.

- Au bas de la fontaine, prenez à droite la Rue du 4 Septembre pour rejoindre la Place de la Grenette, bordée par le dôme St Benoit. Au-dessus de la place, partir à droite sur la rue Nationale. Au bout de cette rue poursuivre tout droit la rue des réservoirs pour rejoindre la place Bossuet.

- Départ : 16 rue Bossuet 07200 Aubenas

- Arrivée : 16 rue Bossuet 07200 Aubenas

- Communes traversées : AUBENAS et LABEGUDE

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

ATTENTION : cet itinéraire comporte un très grand nombre de marches d’escalier rendant dangereux sa réalisation avec un engin roulant, quel qu'il soit.

Afin de respecter les lieux :

Afin de respecter les lieux :

- Tenez votre chien en laisse (et ramassez ses déjections)

- Respectez la propriété privée : restez sur le sentier balisé

- Ne cueillez aucun fruit cultivé, ni même de châtaignes au sol

- Respectez la nature, ramenez vos déchets

- Pensez à refermer les barrières derrière vous, les éleveurs vous remercient

- Les feux sont strictement interdits, la forêt méditerranéenne y est très sensible

- Ne surestimez pas votre condition physique, reportez-vous à la grille de cotation

- Consultez la météo avant de vous engager sur un itinéraire

- Portez de bonnes chaussures et emportez de l’eau

- Partez accompagnés d’un guide ou d’une carte à jour

Lieux de renseignement

Transport

Départ à 700 m de l'arrêt de bus "Aubenas - place de la Paix" (Lignes de transport Région AuRA N°1 ; 2a ; 3 ; X73) :

A pied depuis l'arrêt "place de la Paix", remonter le "boulevard Pasteur" puis le "boulevard de Vernon". Au rond point, prendre tout droit et remonter la "rue Lesin Lacoste". Au carrefour suivant (bar "Couleur Café"), remonter à gauche la "rue des réservoir" sur 130 m pour atteindre la "place de Bossuet", départ de la boucle.

A pied depuis l'arrêt "place de la Paix", remonter le "boulevard Pasteur" puis le "boulevard de Vernon". Au rond point, prendre tout droit et remonter la "rue Lesin Lacoste". Au carrefour suivant (bar "Couleur Café"), remonter à gauche la "rue des réservoir" sur 130 m pour atteindre la "place de Bossuet", départ de la boucle.

Accès routiers et parkings

Depuis la Plaine d'Aubenas, suivre la N 102 en direction du Puy et au troisième rond-point après le tunnel, prendre à gauche en suivant "Aubenas Centre". Rouler 500 m et, après le garage, monter à droite la côte de La Croix d'Ollier. Le parking du Belvédère est en haut sur la gauche.

Stationnement :

parking du belvédère, 14 rue Bossuet 07200 Aubenas

Source

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :